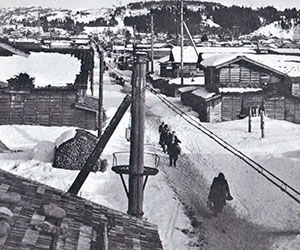

高山の魅力

日本一の大河、信濃川。

十日町市は、中心部を信濃川が流れ、

両岸の雄大な河岸段丘の上に町がつくられました。

高山地区は、信濃川東岸にあって、

十日町市街地に隣接し、西側は信濃川に接しています。

また、幹線道路沿いには大型店などの

商業施設が集積していて、車や人で賑わっています。

地区内には保育園や高校などの文教施設があり、

県立十日町病院が隣接しています。

住宅地と商業地のバランスがとれ、文教施設や

病院が近くにあるなど、利便性が高い地域です。

高山の歴史

江戸時代後半の高山は幕府の直轄領で会津藩の預かりでした。

明治維新後、慶応4(1868)年には、高山村は柏崎県に属していました。その後、何回もの制度の変更や県の合併があり、明治6年に新潟県に属するようになりました。

明治12年に郡制度が発足して中魚沼郡ができたとき、高山村はこれを構成する82か村の一つでした。

信濃川の渡し舟

昭和のたかきや

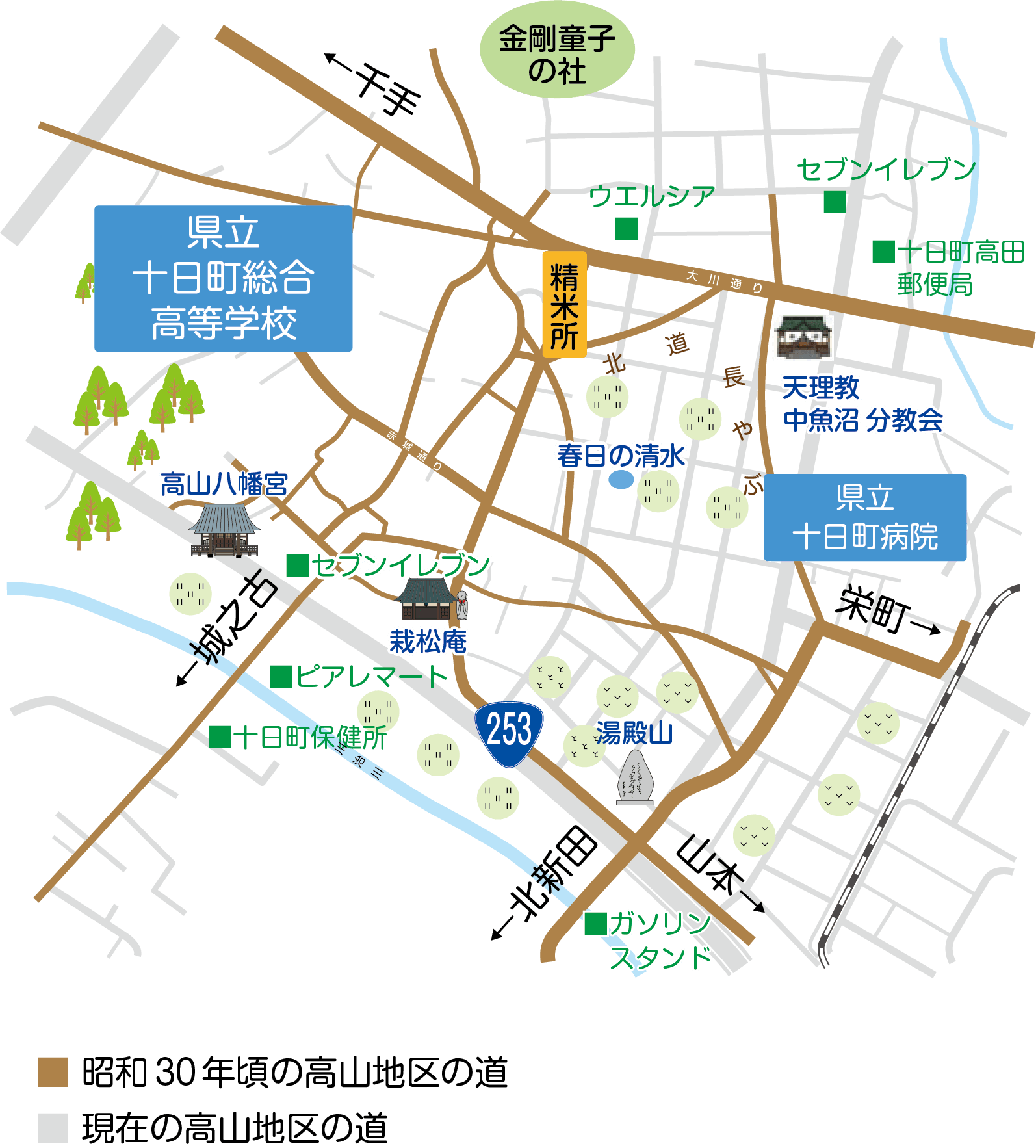

高菊織物(2)

高菊織物(1)

当時の高山村は、現在の高山地区の区域のほかに「城之古分」が含まれていました。明治21年の町村合併で高山村(城之古分を除く)、山本村、八箇村が合併して「河内村」が生まれました。さらに、河内村は34年に川治村と合併して「川治村」になりました。

この時の中魚沼郡十日町、中条村、川治村、六箇村は、昭和29(1954)年の町村合併で十日町市が誕生するまで続くことになります。

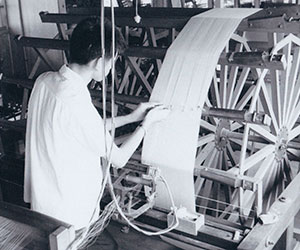

雪の高田町4丁目

三嶋屋商店

野沢菜洗い

田植えの一休み

令和の高山地区

現在の十日町市は、平成17年の4月1日に十日町市、川西町、中里村、松代町及び松之山町に5市町村が合併して誕生しました。

「高山地区」は市町村が合併などによって自治体は変わっても、旧高山村に暮らす人々の生活のまとまりとして生き続けています。

高山地区は、昭和30年代の高度成長期を迎えると人口の流入が続き、令和の現在は、800世帯約2000人が暮らし、幹線道路沿いに100を越す事業所が立地する地域となりました。

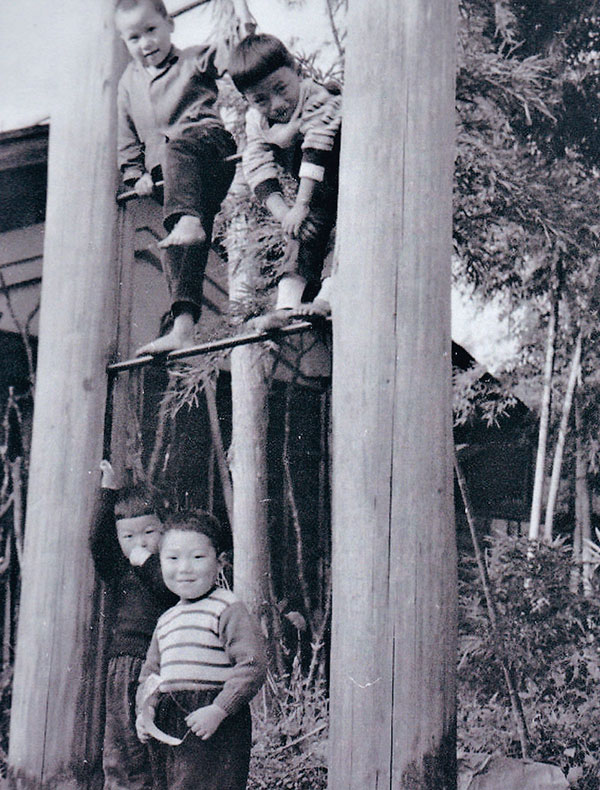

昭和の子ども達

生活に寄り添う町